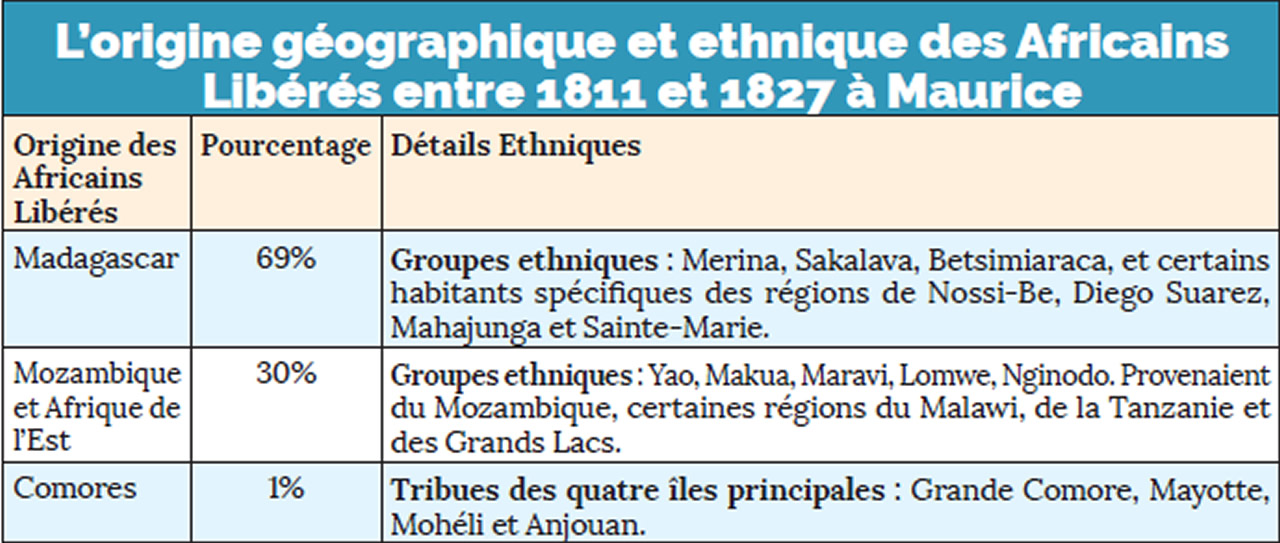

En ce 1er février, l’île Maurice commémore les 190 ans de l’abolition de l’esclavage. Parmi les figures marquantes de cette période, il y a l’arrivée de 2 990 Africains Libérés 1811 et 1827. Qui étaient-ils ? Satyendra Peerthum, historien, enseignant et écrivain, nous raconte leur histoire ainsi que celle d’Henry Chaloupe, un Africain Libéré devenu planteur et modèle d’intégration.

Près d’une génération avant l’abolition de l’esclavage colonial britannique, le gouvernement impérial de la Grande-Bretagne avait adopté la loi sur l’abolition du commerce des esclaves en 1807. Cette loi interdisait l’importation d’esclaves dans ses colonies esclavagistes.

En mars 1808, un arrêté royal fut promulgué par le roi George III, avec l’approbation du Parlement britannique, stipulant que les Africains ou Noirs saisis sur les navires négriers par la marine britannique seraient confisqués au profit de la Couronne. Les Africains capturés sur ces navires par les forces navales de la Grande-Bretagne étaient également désignés sous les termes « Africains Libérés », « Nègres Pris », « Apprentis du Gouvernement », « Noirs du Gouvernement », « Recaptifs Africains » et « Esclaves Pris ».

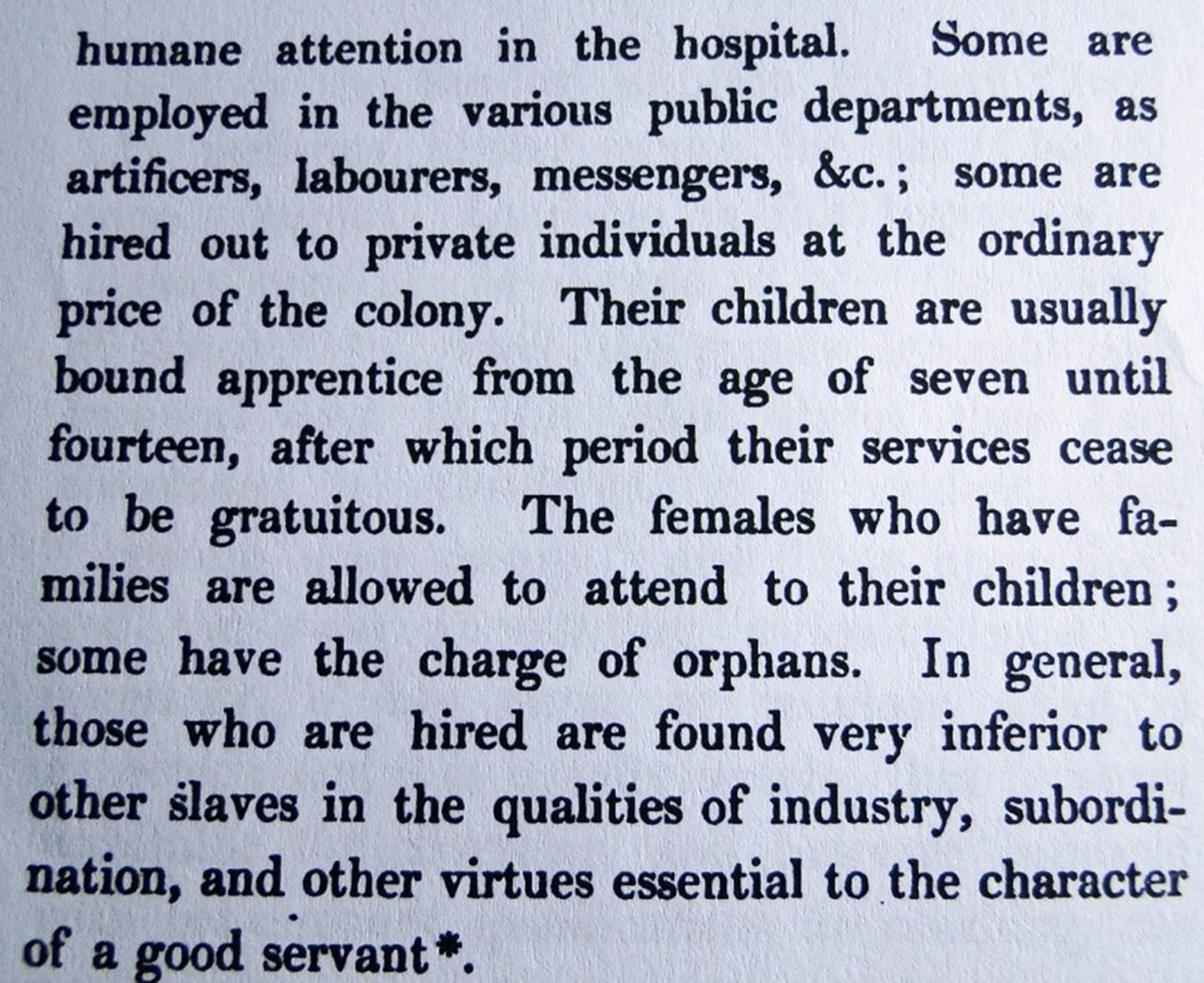

« Selon l’’Order-in-Council’ royal de mars 1808, ces Africains Libérés devaient être apprentis pendant 14 ans, afin de recevoir des instructions de la part des maîtres ou employeurs auxquels ils seraient assignés par un contrat d’indenture signé. L’objectif de cet ordre était de former les Africains Libérés à un métier spécifique, afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins à l’avenir et devenir des membres libres et productifs de la société coloniale », explique Satyendra Peerthum.

Cependant, à long terme, au cours du XIXe siècle, ce qui semblait être un projet bienveillant du gouvernement impérial britannique, fondé sur les idéaux du libéralisme britannique et de l’humanitarisme, n’a pas eu les résultats escomptés. Il s’est finalement révélé être un succès à demi-teinte.

À Maurice, entre 1811 et 1827, plus de 2 990 Africains Libérés ont été introduits. Les fonctionnaires coloniaux locaux estimaient que derniers ne devaient pas être libérés immédiatement à leur arrivée dans la colonie. En même temps, ils ne pouvaient pas être renvoyés dans leur pays d’origine. « La principale raison résidait dans la conviction du gouvernement britannique de Maurice, comme de nombreux autres gouvernements coloniaux de l’époque. Ils croyaient que les Nègres Pris pouvaient être réduits à l’esclavage sur leurs terres natales », ajoute notre interlocuteur.

L’Occupation des Africains Libérés

Selon l’historien, les archives du Département des Douanes révèlent qu’entre 1810 et 1830, les Africains Libérés étaient répartis en trois catégories spécifiques.

« La première catégorie concerne la majorité des apprentis du gouvernement assignés à des employeurs ou maîtres privés, chargés de leur enseigner un métier précis. La deuxième catégorie regroupe un nombre plus restreint d’apprentis. Ils étaient employés comme ouvriers, messagers et domestiques dans les divers départements du gouvernement britannique local, ainsi que pour le nettoyage et l’entretien des rues de Port-Louis et des bâtiments publics. Enfin, la troisième catégorie d’apprentis était intégrée aux forces terrestres et maritimes de la colonie, certains étant également affectés aux ‘Royal Engineers’ », indique-t-il.

Parallèlement, une étude approfondie des contrats d’indenture entre 1810 et 1830 révèle que les hommes Africains Libérés étaient formés pour apprendre des métiers. Parmi ceux-ci figuraient maçons, charpentiers, forgerons, domestiques, tailleurs de pierre, palefreniers, porteurs, jardiniers et charretiers. Quant aux apprenties féminines, elles étaient formées pour devenir couturières, cuisinières, blanchisseuses, domestiques et jardinières.

Selon Satyendra Peerthum, ces métiers qualifiés offraient aux apprentis du gouvernement la possibilité de percevoir un salaire. Cela leur permettait de subvenir à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs familles, contrairement aux esclaves, qui, dans la plupart des cas, ne recevaient aucune rémunération pour leur travail.

Henry Chaloupe

Modèle d’adaptation et de réussite pour les Africains Libérés

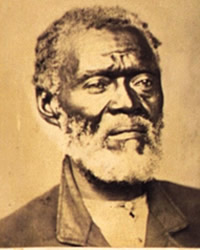

Henry Chaloupe était un Africain Libéré d’origine malgache. Le 6 juin 1810, il fut capturé avec deux esclaves malgaches à bord du navire Amazone par un vaisseau de la Royal Navy britannique, avant d’être débarqué sur l’île Bourbon. Le 3 janvier 1811, à l’âge de 19 ans, il fut placé en apprentissage auprès de Charles Telfair sur l’île de La Réunion. Il ne savait ni lire ni écrire. Henry était né en 1792 sur l’île Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar, et appartenait au groupe ethnique des Betsimisaraka. C’est là qu’il grandit avant d’être capturé par des marchands d’esclaves.

Chaloupe fut éduqué pendant plusieurs mois par l’Abbé Colin, le prêtre catholique en chef de Bourbon. Il apprit à lire, à écrire et à effectuer des calculs de base, et fut décrit comme une personne particulièrement intelligente. Baptisé et devenu chrétien, il apprit également à lire et à interpréter la Bible. En juin 1811, il arriva à Maurice, où il travailla comme serviteur personnel à la résidence de Charles Telfair, à Port-Louis. En 1830, Henry Chaloupe est devenu le superviseur des travailleurs de Charles Telfair à la plantation sucrière de Beau Manguier. Il était marié à une autre Africaine Libérée et avait cinq enfants, trois garçons et deux filles.

De nombreuses décennies plus tard, en 1872, Henry Chaloupe fut enregistré en tant qu’Africain Libéré ou Recaptif Africain au site du patrimoine mondial de l’Aapravasi Ghat, ancien Dépôt d’Immigration, où il fut photographié à l’âge de 80 ans. Il résidait avec sa famille dans le village de Souillac, où il était propriétaire d’un petit terrain et planteur. À ce moment-là, il était l’Africain Libéré le plus âgé et le dernier survivant de l’époque de l’esclavage.

« Il devient évident que, parmi tous les Africains Libérés débarqués et mis en apprentissage à Maurice, l’histoire de Henry Chaloupe se distingue. Son récit apparaît comme le plus réussi d’un Africain Libéré ayant atteint un certain niveau de mobilité sociale et économique. Il illustre également une remarquable adaptation et intégration sociale dans la société mauricienne du début du XIXe siècle, tant durant l’ère de l’esclavage qu’à l’aube de l’ère de l’Indenture », fait ressortir Satyendra Peerthum.

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

![[Pran Kont] Témoignages de résilience : le combat contre le cancer](https://defimedia.info/sites/default/files/styles/square_thumbnail/public/untitled_design_2_138.jpg?itok=P0ZbXslh)